Entre thriller psychédélique et drame familial, le troisième long-métrage de Julia Ducournau s’éloigne de l’horreur trash de Titane pour un récit davantage poétique. Avec Alpha sorti le 20 août, la réalisatrice française nous plonge au cœur d’une psychose provoquée par un virus qui transforme les malades en statues de marbre. Un vibrant hommage aux victimes du sida qui se perd toutefois dans un scénario bien trop brouillon.

La Palme d’or semble déjà loin. Quatre ans après la consécration de Titane au festival de Cannes, tout portait à croire qu’Alpha connaîtrait le même triomphe. Le magazine Première le prophétisait même en titrant “Alpha enflamme Cannes” sur sa couverture. Il n’en fut rien. Le jury l’a ignoré et le public, boudé. Pourtant, le nouveau film de Julia Ducournau semblait avoir tous les atouts pour marquer les esprits : une intrigue haletante sur fond d’épidémie mystérieuse, une fresque familiale sur la difficulté de faire son deuil, des images surréalistes et des corps brutalisés. Mais la mayonnaise n’est pas montée.

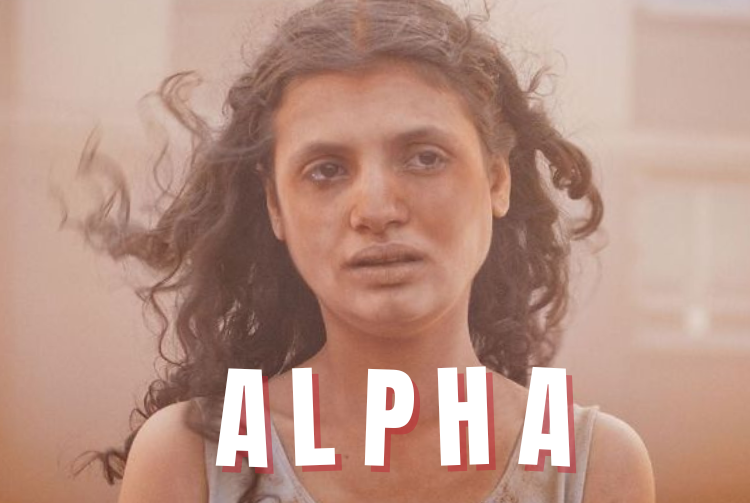

Durant 2h08, le film retrace le quotidien d’Alpha (Mélissa Boros), une adolescente de 13 ans qui voit sa vie être bouleversée à la suite d’une soirée arrosée. Alors qu’elle vient à peine de rentrer de cette fête de débauche, sa mère (Golshifteh Farahani) découvre un tatouage en forme de “A” à peine cicatrisé sur le bras gauche de l’adolescente. L’angoisse l’envahit aussitôt. Elle redoute que sa fille ait attrapé un dangereux virus qui transforme ses victimes en statues marbrées et qui se propage à travers la population. Mais en attendant les résultats de la prise de sang qui scellera son destin, Alpha est rejetée par ses camarades de classe, considérée comme une pestiférée. Elle se rapproche alors de son oncle (Tahar Rahim), toxicomane amaigri dont ils partagent la douleur de l’exclusion, la honte de la maladie.

Réhabiliter une mémoire occultée

Avec sa photographie organique qui place l’humain au centre de ses plans, Alpha érige les corps en sujets martyrs. Les chairs sont minées de plaies, altérées en matière friable, transpercées par des seringues autant curatives que nocives. Mais ces corps affaiblis sont surtout magnifiés, sublimés par de très belles idées esthétiques et narratives qui transcendent la simple beauté par leur portée symbolique. En établissant un parallèle entre les malades de ce virus mortel et l’émergence du sida dans les années 1980, Julia Ducournau réhabilite une mémoire que l’on a trop cherché à étouffer. Transformés en statues de marbre, ces corps à l’agonie accèdent ici à une forme d’éternité. Ils s’élèvent au rang de divinités, d’œuvres d’art à la manière des idoles antiques.

Malheureusement, cette impressionnante fresque s’estompe pour laisser place à d’autres thématiques qui tournent très vite en rond. Fini le sous-texte historique qui aborde de manière pertinente la peur, l’ostracisme et l’homophobie. Le scénario devient confus, notamment lorsque l’on comprend que deux temporalités s’entremêlent, à savoir celle d’Alpha à 5 ans et celle d’Alpha à 13 ans. Dès lors, l’intrigue perd de son intérêt, laissant le sida au placard pour aborder de manière trop froide et alambiquée la question d’un deuil familial insurmontable.

Et pour les fans du cinéma de Ducournau, force est de constater que la magie de sa réalisation se perd. Les images trash et inconfortables qui avaient tant impressionné dans Grave et Titane ont disparu. Le “body horror” s’efface au profit d’un regard plus mélodramatique. Les décors manquent d’austérité et paraissent même trop lumineux, à l’image de l’hôpital qui déborde de luminosité avec son vilain filtre jaune. Au final, il ne reste qu’un goût amer en bouche. Une légère déception quant aux possibilités esthétiques et narratives qui auraient pu être exploitées, mais qui sont restées en suspens.

Timoté Rivet

Crédit photo : Instagram radiopanikbru