Subversif, camp et grotesque, le délirant Rocky Horror Picture Show souffle ses 50 bougies en cette fin d’été 2025. D’échec commercial au film le plus longtemps proposé à l’écran de l’histoire du cinéma, le chef-d’œuvre de Jim Sharman a marqué plusieurs générations de fans d’horreur et de comédies musicales pour atteindre le rang de film culte.

C’était il y a 50 ans. Tandis que le monde frissonne devant Les dents de la mer et danse sur Bohemian Rhapsody, un ovni cinématographique débarque outre-Atlantique : The Rocky Horror Picture Show. Mais tout commence en 1973, quand Richard O’Brien, compositeur et dramaturge britannique, souhaite créer une comédie musicale à contre-courant des grands spectacles qui se jouent à l’époque. Avec Jim Sharman à la mise en scène, il crée The Rocky Horror Show, un “anti-spectacle” où l’énergie rock et la sensualité débridée se mêlent aux références de films de série B. Le succès est immédiat, porté par des critiques enthousiastes et un bouche-à-oreille qui remplit chaque représentation. Ainsi naît le mythe.

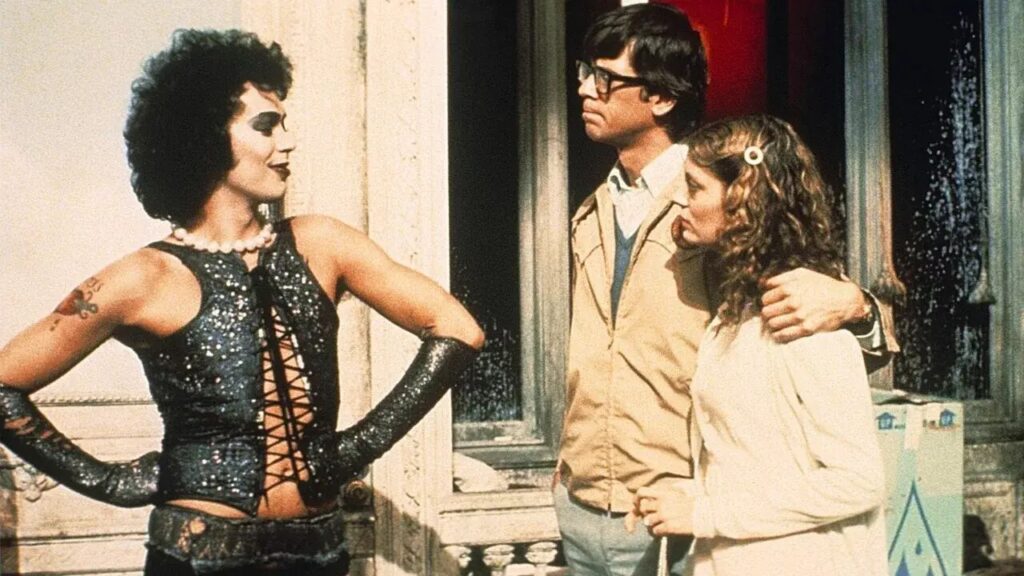

Deux ans plus tard, Jim Sharman adapte la comédie musicale en un film tout autant excentrique. En pleine campagne américaine, l’heure est aux fiançailles pour Brad Majors (Barry Bostwick) et Janet Weiss (Susan Sarandon). Couple modèle niais tout droit sorti d’une carte postale des années 1950, leur pudibonderie s’estompe une nuit d’orage. En panne au beau milieu d’une forêt, ils se réfugient dans un château gothique peuplé de mystérieux personnages. Parmi eux, le docteur Frank-N-Furter (Tim Curry), un scientifique déjanté. Corsé noir pailleté, bas résille et talons aiguilles noirs, ce dernier emporte nos protagonistes dans un voyage abracadabrant entre danses, travestissement et découvertes sexuelles.

Du film au spectacle

À sa sortie, The Rocky Horror Picture Show (RHPS) connaît un démarrage catastrophique avec une ouverture ratée – générant seulement 21 245 dollars de recettes durant le premier week-end d’exploitation – et des projections qui se terminent avec la désertion des spectateurs, comme à Santa Barbara où plus des deux tiers du public quittent la salle avant la fin. La critique n’est pas non plus tendre envers le film. Dans le San Francisco Chronicle, le critique John Wasserman le juge “dépourvu à la fois de charme et d’impact dramatique”, tandis que Newsweek le qualifie de “sans goût, sans intrigue et sans intérêt”.

Face à cet échec cuisant, la 20th Century Fox, productrice du film, le retire des écrans au bout de quelques semaines seulement. Dans un élan désespéré de rentabilisation, elle le ressort dès le 1er avril 1976 lors de projections nocturnes spéciales, une manœuvre inédite pour une major. Cette reprogrammation en “midnight movie” connaît un succès phénoménal. Des groupes de fans se forment et se retrouvent lors de séances participatives. On y chante, invente des dialogues, lance du riz lors de la scène du mariage, de l’eau quand il pleut, et danse l’iconique “Time Warp” : un saut vers la gauche, un pas vers la droite, les mains sur les hanches et les genoux en dedans.

Le phénomène se répand aux États-Unis puis dans le monde entier. En France, le studio Galande – minuscule cinéma situé au 42 rue Galande à Paris – propose tous les vendredis et samedis des projections du film, et ce sans interruption depuis 1978. Des séances qualifiées par le studio de “vraie messe où le spectacle se passe autant à l’écran que dans la salle”, et dans laquelle deux troupes bénévoles de comédiens, les Panic Babies et les Time Slips, jouent le film devant les spectateurs.

Point culture : les “midnight movies”

À partir des années 1930, des films à petit budget ou n’ayant pas connu le succès escompté sont diffusés en pleine nuit dans de petites salles de cinéma. Dès les années 1950, ces rediffusions deviennent un phénomène culturel : les “midnight movies”. Souvent étranges, kitsch et anticonformistes, ces projections deviennent des espaces expérimentaux, refuge d’une jeunesse américaine en quête de nouveaux modèles.

Rapidement, ces séances de minuit se propagent à travers les États-Unis et deviennent le symbole d’une contre-culture émergeant dès les années 1960. Tandis que les mouvements hippie, rock et gay prennent de l’ampleur, les “midnight movies” catalysent ces contestations sociopolitiques. Certains remettent en cause les mœurs de l’époque et mettent sur le devant de la scène des minorités exclues des médias traditionnels (personnes handicapées, racisées, geeks, queers…). Une dimension subversive accentuée par la représentation de thèmes tabous comme la libération féminine et sexuelle, l’homosexualité ou encore les addictions.

Ces longs métrages underground deviennent des lieux de socialisation, un point de ralliement pour les communautés rejetées. Ces dernières se retrouvent lors de séances uniques qui demandent un engagement important du spectateur, tant pour en faire la publicité à travers le bouche-à-oreille que lors des projections qui sont pour la plupart collectives et interactives.

Des films comme Eraserhead de David Lynch (1977), El Topo d’Alejandro Jodorowsky (1970) ou The Rocky Horror Picture Show de Jim Sharman (1975) vont devenir cultes grâce aux séances de minuit et voir leur diffusion sur grand écran allongée de plusieurs années. Mais la popularisation de la télévision et l’invention des VHS vont freiner puis faire disparaître ce phénomène culturel et contestataire.

RHPS est ainsi passé d’échec au box-office à un mouvement culturel traversant les époques et les générations, comme l’évoque Barry Bostwick dans une interview pour People en octobre 2024 : “Nous en sommes maintenant à notre troisième génération de fans et ils sont tout aussi enthousiastes que leurs grands-parents (…) Je ne peux même plus dire que c’est un film. C’est un mouvement qui rassemble des adeptes. Nous sommes comme l’église de Rocky Horror – l’église de la libération.”

La perversion d’un couple modèle

Si le film a tant séduit, c’est aussi grâce à sa portée subversive. Alors qu’une partie de la société des années 1970 tente de réaffirmer un traditionalisme moral après les bouleversements sociaux de la décennie précédente – notamment aux Etats-Unis, où l’on assiste à un renforcement du conservatisme familial et sexuel sous la présidence de Nixon -, RHPS va à contre-courant de cette mouvance conformiste. Finis le silence, l’ordre et la discipline. Ici, tout est chaos (mais pas à côté). Les normes se brisent. Les valeurs se déconstruisent. Sous l’atmosphère kitsch et gothique du manoir frankensteinien de Frank-N-Furter se déploie une parodie burlesque du puritanisme américain. Une parodie qui corrompt les normes, détourne les symboles de la normativité et renverse les canons traditionnels.

En première ligne de cette subversion carnavalesque : le couple Brad-Janet. Jeunes, blancs, de classe moyenne, bien apprêtés et promis à un mariage heureux, ils incarnent l’archétype du couple américain modèle des années 1960. Un couple cliché à la Love Story ou The Sound of Music que Jim Sharman s’amuse à parodier tout au long du film. Leurs mœurs, stéréotypes et lignes de conduite hétéronormées vont être bousculés dès leur intrusion dans le manoir de Frank-N-Furter. Ils entrent alors dans un monde à la marge qui prône un rejet des normes sociales.

Lorsqu’à leur arrivée le scientifique déjanté les contraint à se déshabiller, la scène va bien au-delà du simple gag. Par cette action étonnante mais si banale, Brad et Janet se mettent à nu, au sens propre comme figuré. Ils se débarrassent de leur tenue, symbole du rôle social qui leur est imposé et qu’ils portent au quotidien, pour devenir de fait des figures rebelles. Janet abandonne peu à peu sa candeur en découvrant sa sexualité, et ce avec deux hommes différents de son futur mari (quelle ignominie !). Elle passe d’une femme passive à une femme active, une évolution d’autant plus séditieuse pour l’époque – qui représente majoritairement la femme soumise à son mari – qu’elle s’accompagne d’une exploration du plaisir féminin, sujet largement tabou dans la sphère publique de l’époque. Brad, quant à lui, découvre l’homosexualité avec Frank, avant de partager avec Janet une orgie aquatique qui culmine dans leur travestissement final.

Loin d’être un simple doigt d’honneur manichéen aux normes sociales, Jim Sharman interroge ce qu’est la normalité et par opposition l’étrangeté. Comment cette normalité évolue, se construit, se détruit. Comment la société crée des cases dans lesquelles elle nous range. Comment elle élabore ces catégories de normal et d’anormal selon les usages, critères et coutumes qu’elle veut imposer pour rejeter le reste, qui devient alors étrange. Mis à l’écart. Mal vu.

Une ode à la transgression

Autre personnage central de cette subversion qui choqua son époque : le docteur Frank-N-Furter. Avec son exubérance théâtrale, son extravagance vestimentaire et son attitude de diva, il incarne parfaitement l’esthétique camp telle que la définit Susan Sontag dans son essai Notes on Camp publié en 1964 : exagération, ironie et goût du grotesque. Qu’il se la joue artiste de cabaret dans “Sweet Transvestite” ou qu’il se prenne pour Dieu avec la création de Rocky en sept jours dans “I Can Make You a Man” (parodiant la Genèse), il se comporte comme le metteur en scène de son propre spectacle. Il parade, chante, danse, crée des personnages, en élimine d’autres… Bref, il braque tous les projecteurs sur lui.

Mais ne réduire ce Transylvanien qu’à une star abracadabrante serait ignorer sa portée symbolique. Au fil des scènes se révèle un personnage asservi à ses désirs. Tel un hédoniste antique, il place la recherche du plaisir festif et charnel comme fondement moral de ses actions. Une philosophie de vie qui atteint son acmé lorsqu’il chante “Don’t Dream It, Be It”, invitant quiconque à se laisser aller au plaisir absolu, à nager “dans les eaux chaudes des péchés de la chair, des cauchemars érotiques sans limites et des rêves éveillés sensuels à chérir pour toujours.” Plus qu’un personnage rongé par ses désirs, Frank devient la représentation de la libération sexuelle qui déferle depuis les années 1960, une révolution qui voit s’affirmer les sexualités opprimées et l’idée d’égalité des sexes. Un véritable porte-parole politique qui prêche la possibilité d’un monde affranchi d’interdits.

Bisexuel et travesti, il brouille par ailleurs les codes binaires de genre en assumant pleinement sa personnalité, sans se soucier du regard des autres. Son attitude outrancière et son look flamboyant font de lui l’incarnation de l’étrangeté aux yeux de Brad et Janet. Il n’est pas anodin en ce sens qu’il soit caractérisé comme un extraterrestre venu d’une planète lointaine. Dans la culture populaire, l’extraterrestre est en effet celui qui est différent, indéfini et souvent incompris. Une entité qu’on ne connaît pas et dont on a souvent peur, car bouleverse nos repères. Frank-N-Furter devient ainsi la représentation allégorique de la libération des identités et des désirs. Un modèle pour toute une minorité invisibilisée qui n’avait quasiment aucun canon de représentation dans les années 1970.

En rassemblant ces voix sociales et politiques, RHPS est devenu un refuge pour de nombreux parias. Rejetés pour différentes raisons par une société capitaliste, patriarcale et hétéronormée, ils trouvent dans cette comédie musicale kitsch et décalée un cocon d’amour célébrant la liberté sexuelle, la queerness et la fluidité du genre. Plus qu’un film, The Rocky Horror Picture Show est une safe place pour toute une communauté, comme le raconte Barry Bostwick dans une interview pour The Guardian en 2025 : “Ils (les réprouvés) y ont trouvé leur famille. Ils ont trouvé un endroit où aller et être vus. Ils exploraient qui ils étaient authentiquement dans le monde, et ils étaient témoins dans le film de quelque chose qu’ils n’avaient jamais vu auparavant ; qu’il existe une autre façon d’être.” Bref, un film culte.

Timoté Rivet

Crédit images : instagram cinema_arts, corrierenerd.it, pinterest Ben Weststrate