Je suis toujours là, Deux sœurs, Mickey 17… les perles rares cinématographiques se sont accumulées en ce début d’année 2025. Si les blockbusters nous ont relativement déçus, les films indépendants ont, eux, su imprimer leur marque et frapper les esprits jusqu’aux Oscars. Découvrez nos coups de cœur ciné de ce début d’année 2025.

Et si le meilleur film de l’année était déjà sorti ? 2025 n’est qu’à sa moitié, mais le cinéma a déjà frappé fort. Entre rires, larmes et émerveillement, les films ci-dessous nous ont marqués par leur douceur, leur beauté, leur brutalité. Si vous avez besoin d’une watchlist pour illuminer vos soirées d’été, voici les longs-métrages sortis au cinéma depuis janvier qui nous ont bouleversés.

Mémoires d’un escargot

Raconter ses souvenirs d’adolescence à un escargot, quelle idée saugrenue ! Pourtant, Mémoires d’un escargot arrive à nous transporter entre mélancolie et fantaisie, avec son humour subtil.

Le film d’animation retrace en effet l’enfance de Grace Pudel (Sarah Snook), séparée de son frère jumeau Gilbert (Kodi Smit-McPhee) à la mort de leurs parents. La jeune Australienne est alors envoyée dans une famille d’accueil qui l’ignore, harcelée à l’école, et plongée dans une profonde solitude. Il n’en est pas mieux pour son frère qui se retrouve à vivre dans une famille de religieux fanatiques. Mais le quotidien de Grace s’illumine lorsqu’elle croise la route de Pinky (Jacki Weaver), une octogénaire grunge qui lui redonne goût à la vie.

En instaurant cette rétrospective familiale à partir d’une discussion avec un gastéropode, le film nous happe dans son histoire atypique. Et ce à tel point qu’il est difficile (voire impossible) de ne pas être ému par ce récit esthétiquement et narrativement puissant. Un chef-d’œuvre d’animation en stop-motion.

Je suis toujours là

Le soleil du Brésil, Fernanda Torres et une fresque historique : que demander de plus pour passer une excellente séance ? Reparti à la surprise générale avec l’Oscar du meilleur film international, Je suis toujours là nous ramène à une période sombre de l’histoire du Brésil : la dictature militaire des années 1970.

Le film du réalisateur brésilien Walter Salles retrace la vie de Eunice Facciolla Paiva (Fernanda Torres), épouse de l’ancien député fédéral du parti travailliste brésilien Rubens Paiva (Selton Mello). À une époque où la terreur et l’oppression règnent au sein de ce régime autoritaire, Rubens est arrêté par les autorités, avant de disparaître. Eunice se retrouve alors seule pour s’occuper de ses cinq enfants et lever le voile autour de la disparition du député.

Et c’est ce parcours de femme combative qui nous emporte et nous bouleverse, porté par l’interprétation magistrale de Fernanda Torres en veuve déterminée à retrouver son mari – une performance qui lui aurait largement mérité son Oscar. Un drame intime qui agit en devoir de mémoire historique.

Young Hearts

Qui a dit que la campagne belge ne pouvait pas dépayser ? Réalisé par Anthony Schatteman, Young Hearts raconte l’amitié naissante entre Elias (Lou Goossens), un jeune garçon de 14 ans, et Alexander (Marius De Saeger), son nouveau voisin venu de Bruxelles. Au fil des journées qu’ils passent ensemble, leur complicité grandit, jusqu’à la naissance d’un autre sentiment : l’amour. Pour Elias, c’est une sensation nouvelle, d’autant plus qu’elle concerne un garçon. Cette découverte l’emplit de peurs et de questionnements, au point de repousser celui qu’il aime.

Avec son soleil printanier, ses décors ruraux et son ambiance champêtre, le film nous transporte par son innocence et sa candeur. Comment ne pas être touché par ce premier amour à la campagne que l’on aimerait tous avoir ? Il offre également une bouffée d’air frais au cinéma queer en s’éloignant des récits de rejet ou de violence liés à l’homophobie ambiante, pour se concentrer sur leurs tourments intérieurs et la difficile acceptation de leur identité. Une ode délicate à l’amour… et à la Belgique.

Mickey 17

Sur fond d’une caricature cynique aux confins de l’espace, Bong Joon-ho trouve le parfait mélange entre science-fiction et comédie noire pour un voyage des plus réussis. En 2054, Mickey Barnes (Robert Pattinson) embarque dans un voyage interstellaire proposé par une compagnie de colonisation spatiale pour devenir un expendable, un « remplaçable » que l’on « réimprime » à chaque mort. Cette mission est dirigée par Kenneth Marshall (Mark Ruffalo), un Donald Trump like qui souhaite mettre en place un régime autoritaire aux relents fascistes.

Moins percutant que Parasite sorti cinq ans plus tôt, Mickey 17 pose tout de même un regard acerbe et extrêmement pertinent sur nos dérives contemporaines : eugénisme, transhumanisme, déshumanisation ou encore lutte des classes. Ce voyage spatial agit de fait comme un miroir de notre propre monde, nous invitant à interroger notre rapport au pouvoir, au colonialisme et à la science. Une immersion visuelle et sonore portée par une photographie froide et minimaliste, et des accords de piano pesants qui renforcent la lourdeur d’un monde qui semble finalement pas si éloigné du nôtre.

Deux sœurs

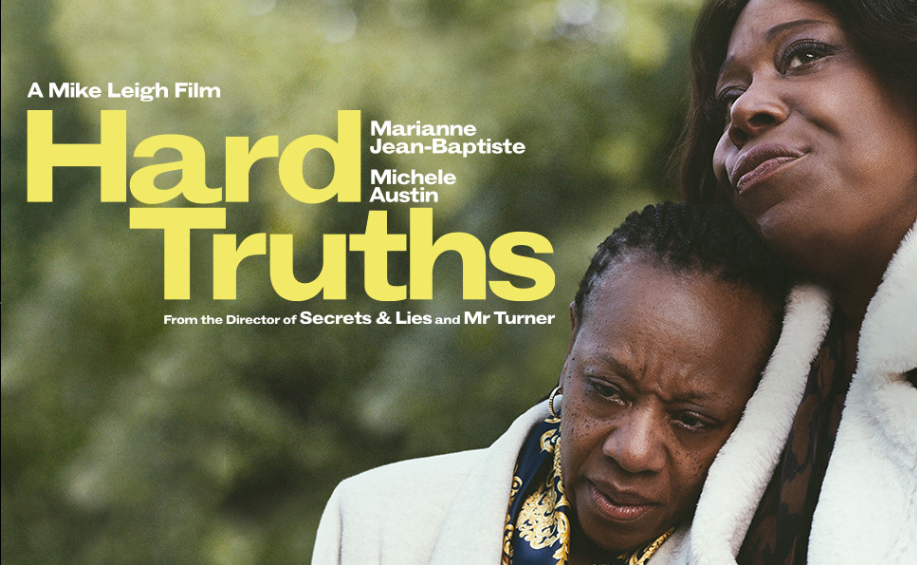

Après tant de morosité et de perte d’espoir en notre société, quoi de mieux qu’une comédie piquante pour se remonter le moral ? Avec Deux sœurs – ou Hard Truths dans son titre original -, Mike Leigh brosse le portrait incandescent d’une femme antipathique qui n’a pas sa langue dans sa poche.

Pansy (Marianne Jean-Baptiste) est en effet rongée par une colère intérieure irrépressible qu’elle déverse sans retenue par des attaques frontales, des reproches et des diatribes cinglantes sur son mari Curtley (David Webber), son fils Moses (Tuwaine Barrett) ou toute autre personne qui croise son chemin. Mais derrière ce caractère acariâtre se cache une femme en quête de reconnaissance, jalouse de la famille “parfaite” de sa sœur Chantal (Michele Austin).

Minimaliste dans ses décors et sa manière de photographier l’espace, le film réussit le pari (fou) d’être une comédie drôle (ce qui n’arrive pas souvent croyez-moi). Et que dire de la performance magistrale de Marianne Jean-Baptiste qui arrive avec fascination à rendre son personnage aussi attachant que détestable (avec en bonus son accent à la Adèle… que demander de plus ?)

Les fleurs du silence

Attention, âmes sensibles s’abstenir ! Sans doute le long métrage le plus triste de cette liste, Les fleurs du silence bouleverse par la violence du sujet qu’il traite : les thérapies de conversion dans l’Angleterre des années 1920. Une époque où l’homosexualité est considérée comme une maladie, voire une folie.

Le film retrace le parcours d’Owen (Fionn O’Shea), jeune romancier gay. Alors qu’il est interné dans un hôpital psychiatrique et victime de thérapie de conversion, il raconte à une infirmière son histoire d’amour avec Philip (Robert Aramayo), qui essaie d’éradiquer son attirance pour les hommes en tentant une opération chirurgicale aussi effrayante que répugnante : la greffe de testicules. Les scènes s’enchaînent, et la douceur bucolique de leurs émois laisse place à la brutalité des traitements médicaux subis par les deux protagonistes.

Transcendé par une photographie désaturée et un très bon travail de la lumière naturelle, Les fleurs du silence interroge avec justesse la manière de vivre son homosexualité au sein d’une société homophobe, tout en montrant avec violence l’atrocité des thérapies de conversion. Une peinture tragique qui nous laisse sans voix (et sans larmes).

Timoté Rivet

Crédit images : instagram screen1ne, filmonfilm, coryfraimanlott, movie_nurih